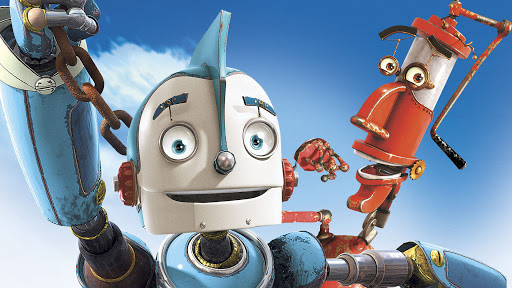

La Blue Sky Studios ha fatto centro per la seconda volta. Questa società di produzione animazioni ed effetti digitali, pur spendendo la metà di quanto faccia la Pixar, confeziona prodotti ad alto tasso di “divertissement” che riescono a colpire la fantasia (e la testa) dello spettatore. Nata come società di effetti digitali – ha collaborato in Alien: Resurrection – è poi entrata di forza nel mercato dell’animazione celebrando l’unione con la Fox Animation Studios con due perle come Titan A.E. e l’Era Glaciale. L’uscita di un prodotto Blue Sky fa ormai un certo clamore dopo l’esordio del candidato ai Premi Oscar l’Era Glaciale che nel 2002 raggranellò nel solo giorno di apertura la somma di 46,3 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Robots si è dovuto accontentare di 36 milioni per la concorrenza di altri prodotti “family” usciti in contemporanea, come The Pacifier – Missione Tata che da solo si è aggiudicato una buona fetta di mercato. Il Premio Oscar Chris Wedge (nella foto), forza motrice dei Blue Sky e già regista de l’Era Glaciale nonché collaboratore nel leggendario Tron quando lavorava alla MAGI/Syntha Vision, ha effettuato per Robots un cambio di registro, subordinando lo spessore caratteriale dei suoi personaggi ad una forte architettura visiva sostituendo alle scenografie piuttosto caricaturali de l’Era Glaciale un mondo dai dettagli quasi maniacali, un puro meccanismo vivente reso tale dai suoi piccoli (e molto vivaci) componenti/abitanti, e per farlo si è avvalso della collaborazione dell’illustratore di libri per bambini William Joyce. Nel film infatti sono molte le scene a forte impatto visivo, come quella dei pezzi del domino nello studio di Bigweld e i tanti rimandi cinefili anche nel “concept” dei personaggi: in molti riconosceranno in Madame Gasket la duchessa del Mago di Oz.

Robots è la storia di un inventore tutto viti e bulloni di nome Rodney Copperbottom che vediamo letteralmente crescere (con la simpatica trovata dell’aggiunta di pezzi man mano più grandi) con il sogno di emulare il grande Bigweld, l’Archimede di Robot City, capo dell’omonima industria responsabile della produzione delle parti di ricambio per tutti gli “svitati” del mondo. Acquisiti i pezzi necessari a considerarsi adulto, Rodney decide di lasciare la sua Rivet Town per Robot City dove spera di sottoporre una delle sue ultime invenzioni a Bigweld. Giunto a destinazione, dopo essere stato sballonzolato a destra e sinistra da un molto poco gradevole sistema di trasporto a “effetto flipper”, scopre tuttavia che le cose non stanno come la tv le mostrava (quale illuminazione!!). Al posto del filantropico Bigweld, Rodney fa la conoscenza di uno spietato industriale dalla lucidata carrozzeria, Ratchet, che sta portando avanti la sua politica anti-riciclaggio: via il vecchio e avanti il nuovo, ovvero fondiamo tutti i robot obsoleti e lasciamo solo quelli che potranno permettersi i costosissimi “upgrade”. Inutile dire che il caro Rodney, nato dall’incrocio di un motore fuoribordo e un veccho pulmino Volkswagen, è uno dei primi a rischiare di finire nella fornace. L’incontro però con altri personaggi buffi e assemblati con pezzi di seconda mano, darà a Rodney una speranza di poter cambiare le cose.

Forgiati da decenni di contenuti disneiani ed eruditi a suon di filastrocche sui valori del “buon cristiano”, rimaniamo quantomeno colpiti da questo lungometraggio d’animazione che affronti alla base i mali del capitalismo e li getti in faccia ai più inconsapevoli ma assidui spendaccioni, i bambini. Nessuno dell’entourage di Eisner alla Disney si sarebbe mai sognato di proporre un tema così di sinistra come quello del robot (il termine di origine céca significa “schiavo”) che si ribella alla sua distruzione. Attenti però a facili paragoni perché né Asimov né Dick sono qui direttamente riscontrabili: nel loro caso infatti si parla di un avvicinamento emulativo uomo/macchina con il conio del lemma “intelligenza artificiale” a significarlo, in questo caso siamo di fronte ad un mero processo identificativo uomo/macchina dove quest’ultima ha gli stessi problemi del suo archetipo plastico (invecchiamento, concorrenza, status sociale, ecc.). Ma come si fa a spiegare le tragiche conseguenze del consumismo forsennato a uno che cambia il cellulare una volta ogni tre mesi? Impossibile. Sensibilizzarlo mettendo occhi e bocca al proprio cellulare perché si possa affezionare allo stesso? Improponibile. Ma se non altro inizierà a farsi qualche domanda. Quante volte ci siamo affrettati ad acquistare l’ultimo ritrovato della tecnologia e, rivendendolo dopo una settimana ci siamo sentiti dire che lo stesso era ormai “superato”? Perché il singolo pezzo rotto del nostro cellulare o del nostro vecchio videoregistratore VHS costa più del prodotto nuovo? Semplice, perché dietro c’è qualche Ratchet che ha bloccato la produzione costringendoci a comprarne un altro che avrà delle totali incompatibilità con il nostro, così da farci ricomprare anche tutti gli accessori. Concludendo vorrei riprendere la vecchia ma mai obsoleta definizione di robot come “Manipolatore con più gradi di libertà, governato automaticamente, riprogrammabile, multiscopo, predisposto per sostituire l’uomo in alcuni compiti (faticosi, ripetitivi o insalubri) e dotato di una memoria più o meno ampia per immagazzinare una quantità significativa di istruzioni“. Se allora il robot ha la sola ed unica funzione di migliorare la vita dell’essere umano dobbiamo anche pensare di fermarci allo specifico, alle “nostre” vite, le “nostre” esigenze invece di colmare con dei meccanismi elettronici delle vere e proprie lacune psicologiche: non potendo cambiare noi stessi – nel film c’è anche un chiaro riferimento alla chirurgia estetica – cerchiamo di ammodernare i nostri “accessori”.

di Alessio Sperati